Auf einer vorigen Reise zu Fuß habe ich die Langsamkeit dieser Reiseform schätzen gelernt. Nur zu Fuß ist man langsam genug, um Begegnungen zu ermöglichen. Man hat Zeit die Umgebung aufzunehmen und ein Teil von ihr zu werden. Zu Fuß verfährt man sich nie, denn man hat bei jeder Abzweigung genug Zeit die Karte zu konsultieren. Schließlich, und dieser Grund ist fast der wichtigste, ist zu Fuß am flexibelsten was den Untergrund betrifft. Ob nun Schotter, Steilhänge, Felsblöcke, Treppen oder verwurzelter Waldboden – es können Böden beschritten werden, die kein rollendes Gefährt meistern könnte. Die Konsequenz daraus ist eine unglaubliche Freiheit. Zu Fuß kann ich mich frei entscheiden, ob ich lieber den wunderschönen, verwilderten Pfad durch den Wald nehme, oder ob ich abkürze und dafür ein Stückchen entlang einer lauten Straße gehe.

Doch mir wurden auch die unangenehmen Seiten des Gehens bewusst. Das Gepäck lastet die ganze Zeit auf den Schultern, der Hüftgurt scheuert, der Rücken schwitzt, die Füße sind nass und jeder Tropfen Wasser und jedes Krümelchen Proviant muss hart erarbeitet werden. Die Langsamkeit kann dann zum Verhängnis werden, wenn die Dunkelheit hereinbricht, das nächste Dorf zum Auffüllen der Vorräte aber noch 15 km entfernt ist — eine Strecke die für eine durchschnittliche Person mindestens 3 weitere Stunden anstrengenden Schleppens bedeutet.

Das Fahrrad habe ich als Reisemittel ebenfalls schon lieben gelernt. Es hat in etwa die selben Vorteile wie die eigenen Beine. Im Vergleich ist die Auswahl der Wege etwas eingeschränkt und auch die Aussicht auf Begegnungen ist etwas geringer. Der große Vorteil ist jedoch, dass das Gepäck nicht auf den Schultern lastet. Auf den einen Liter Wasser kommt es dann nicht mehr an, sodass die ständig drückende Rationierung der Vorräte etwas gelockert werden kann. Außerdem wäre die Situation mit dem rettenden Dorf in 15 km Entfernung mit einem Fahrrad kein Problem, schließlich lässt sich diese Strecke in unter einer Stunde bewältigen.

Ich habe lange überlegt, ob ich nun zu Fuß, oder mit dem Rad reisen wollte und konnte mich einfach nicht entscheiden.

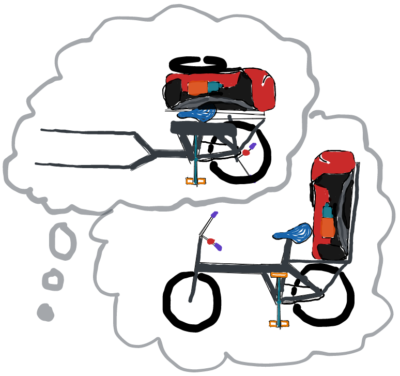

Da zwitscherte mir ein kleines Vögelchen eine geniale Idee. Wie wäre es mit einem Fahrrad, das ich nach Lust und Laune in einen Wanderanhänger umwandeln kann?

Eine Suche begann. Zunächst durchforstete ich das Internet nach ähnlichen Konstrukten. Beispiele für Wanderanhänger gab es viele, und tatsächlich schienen diese für unwegsames Gelände geeignet zu sein. Doch ein Beispiel eines Wanderanhängers, der gleichzeitig ein Fahrrad war, konnte ich nicht finden. Mir war klar, ich müsste dieses Gefährt selbst bauen.

Ich begann mit ersten Skizzen und mir wurde schnell klar, dass ein Faltrad die beste Ausgangslage für einen Umbau zum Reiserrad bieten würde

Vorarbeiten

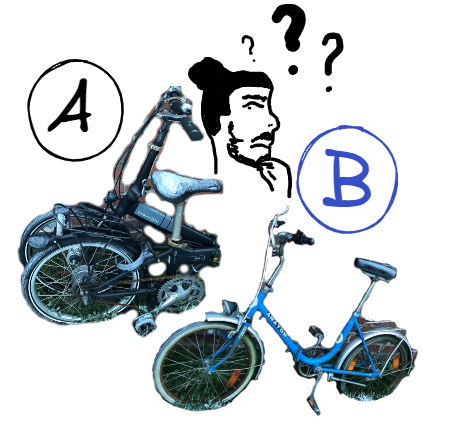

Zufälligerweise zwitscherte mir ein anderes Vögelchen, dass es im Besitz zweier Falträder wäre, die allerdings, vom Wind und Wetter gepeitscht, etwas Wartung benötigten. Das Vögelchen bot mir einen Tausch an. Ich würde beide Räder renovieren und dürfte im Gegenzug eines der beiden für meine Reise behalten.

Nach ausgiebiger Inspektion entschloss ich mich dazu, das schwarze Klapprad (A) für die Reise auszuwählen, da dieses über eine Gangschaltung verfügte, während das blaue Rad (B) an eine feste Übersetzung gebunden war.

Es begann eine Zeit des Schraubens, des Schleifens, des Gummidrückens und des Elektrolötens nach dessen Ablauf beide Räder wieder fahrbereit waren, und wieder so aussahen, wie vor der Zeit des Draußenstehens.

Nun war es an der Zeit den Transformationsprozess für das schwarze Klapprad einzuleiten. Zunächst machte ich eine einfache Konzeptprobe mit Holz.

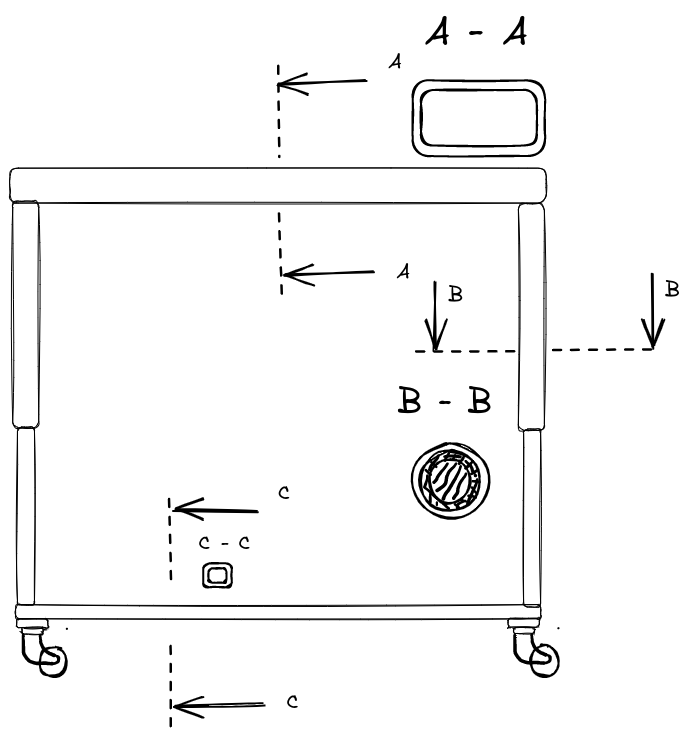

Eine permanente Konstruktion ist oberhalb der Pedalen mit einer Schelle am Rahmen befestigt. Die Konstruktion streckt sich unterhalb des Rahmens nach vorne aus, wo sie beim Fahren nicht stört. Im eingeklappten Zustand dient sie als Griffe zum Hinterherziehen. Die Holzkonstruktion bewies die generelle Machbarkeit, offenbarte sich jedoch als zu schwach und wackelig. Es musste also ein Konstrukt aus einem stabileren Material her: Stahl.

Dazu ging ich zum Schrotthandel meines Vertrauens, der die Wiege vieler meiner früheren Projekte ist. Zu meinem Glück fand ich dort einen Krankenhausbettrahmen aus perfekten Stahlprofilen vor, der obendrein auch zwei zylindrische Teleskopstangen enthielt!

Damit würde es möglich sein, die Haltegriffe ausfahrbar zu machen. Es packte mich die Aufregung und ich begann mit den Baumaßnahmen.

Als erstes spannte ich zwei rechteckige Stahlbleche in einem Schraubstock ein. Auf der Oberseite befestigte ich ein Halbzylinderprofil aus Holz mit dem gewünschten Durchmesser mithilfe zweier Schraubzwingen. Durch anziehen des Schraubstocks bogen sich die Blechstücke zu zwei halbrunden Rohrhälften.

|

|

6. Februar 2023

Am 6. Februar begannen die Arbeiten Schweißarbeiten. Zunächst schweißte ich jeweils zwei Bleche an die halbrunden Rohrhälften, die später als Flansch zur Befestigung der Rohrschelle am Sattelstangenrohr dienen würden.

Außerdem schweißte ich an jede Schellenhälfte je ein Bleichstück in Form eines Elefantenrüssels. Diese Blechteile schwingen sich um das Tretlager. Sie bilden die Einspannstelle für das Aluminiumprofil, an dem die Haltestangen befestigt sind.

Auf dem unteren Bild ist zu sehen, wie die Elefantenrüssel den Einspannpunkt vor das Tretlager verschieben.

Das Aluminiumprofil wird einfach von beiden Seiten mit den Elefantenrüsseln verschraubt.

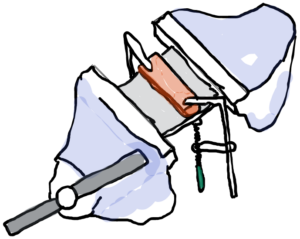

Als letzten Arbeitsschritt zerlegte ich an diesem Tag den Krankenhausbettrahmen, den ich auf dem Schrottplatz gefunden hatte. Auf dem unteren Bild halte ich eine der beiden Teleskoprohre, aus dem zerlegten Bettrahmen.

Leider erwiesen sich die Teleskoprohre als sehr schwer, sodass ich mich dagegen entschied sie zu verwenden. Stattdessen werde ich Aluminiumrohre nehmen. Trotzdem bin ich froh den Krankenhausbettrahmen gekauft zu haben, da ich durch die Teleskopstangen viel gelernt habe und mir nun zutraue eigene Teleskopstangen aus Aluminium herzustellen.

7. Februar 2023

Den Tag verbrachte ich damit, das Aluminiumrohr mit den Elefantenrüsseln zu verbinden.

Da am Ende alles krumm und schief war, fing ich von vorne an, indem ich zunächst zwei Blechstücke an das Alu-Profil schraubte. Danach hielt ich das Profil einfach an die beiden Elefantenrüssel und schweißte es in der gewünschten Position fest. Mit einem Mal waren alle Unebenheiten ausgeglichen und das Rohr war fest in der gewünschten Position.

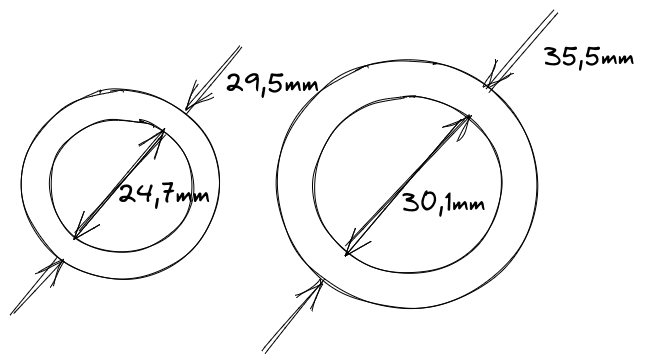

Als nächstes machte ich mir Gedanken über die Teleskopstangen. Leider schien mir das Gewicht der Stahlrohre aus dem Krankenhausbettrahmen zu hoch. Im Baumarkt testete ich die Festigkeit gleichgroßer Aluminiumrohre und kam zum Schluss, dass Aluminiumrohre ausreichend fest sein würden und zudem viel leichter. Die Gleitlager aus dem Krankenhausbettrahmen haben einen Innendurchmesser von ca. 29,5mm und einen Außendurchmesser von ca. 35mm. Die Aluminiumprofile im Baumarkt haben die folgenden Maße (s. Bild unten):

Das bedeutet leider, dass die im Baumarkt zur Verfügung stehenden Profile nicht zu den vorhandenen Gleitlagern passen, da das größere Profil leider zu eng ist. Ich führte eine Recherche im Internet durch und entschloss mich schließlich passende Rohre zu bestellen.

8. Februar 2023

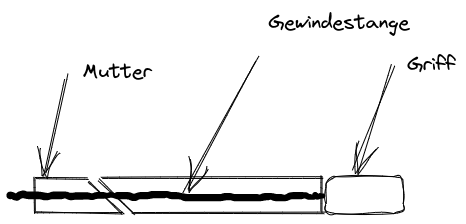

Der Tag begann für mich mit etwas Planung. Nachts war mir eine Idee für eine Mechanik gekommen, um zu verhindern, dass die Teleskoprohre beim Ziehen ihre Länge nicht ungewollt verändern.

Eine Gewindestange wird im inneren Rohr platziert. Die Gewindestange ist fest mit einem drehbaren Griff verbunden. Auf der anderen Seite ist das Rohr am Ende schräg abgeschnitten. Eine Mutter wird an das abgeschnittene Ende befestigt. Wenn der Griff nun gedreht wird, dreht sich die Gewindestange mit und zieht das abgeschnittene Ende mit der Mutter an. Durch den schrägen Schnitt schiebt sich das Ende etwas seitlich und verkantet sich mit dem äußeren Rohr.

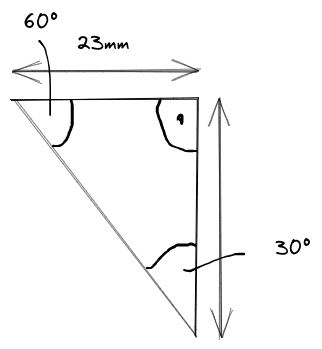

Zurück an meiner Baustelle, begann ich damit die Gabelung der Halterung vorzubereiten. Da ich keine Möglichkeit zum Messen von Winkeln hatte, musste ich ausrechnen, wie lang die Schnittkanten sein müssten, damit ein Winkel von 120° erreicht wird.

import numpy as np

a = 23

alpha = 60 * np.pi/180

b = a * np.tan(alpha)

print(b)Danach schnitt ich die beiden Aluminiumprofile für die Gabelung zu und verschraubte das Ganze mit Winkeln und einer zusätzlichen Stahlplatte. Das Ergebnis ist unten zu sehen.

Insgesamt wirkt die Konstruktion zwar vielversprechend, aber leider noch nicht steif genug. Wahrscheinlich werde ich die Profile durch Aluminiumrohre ersetzen müssen. Insgesamt wiegt die Aluminiumkonstruktion bisher nur 1,5kg.

Über die Fortsetzung der Umbaumaßnahmen werde ich in Kürze berichten.

Hier geht es zu Teil 2.